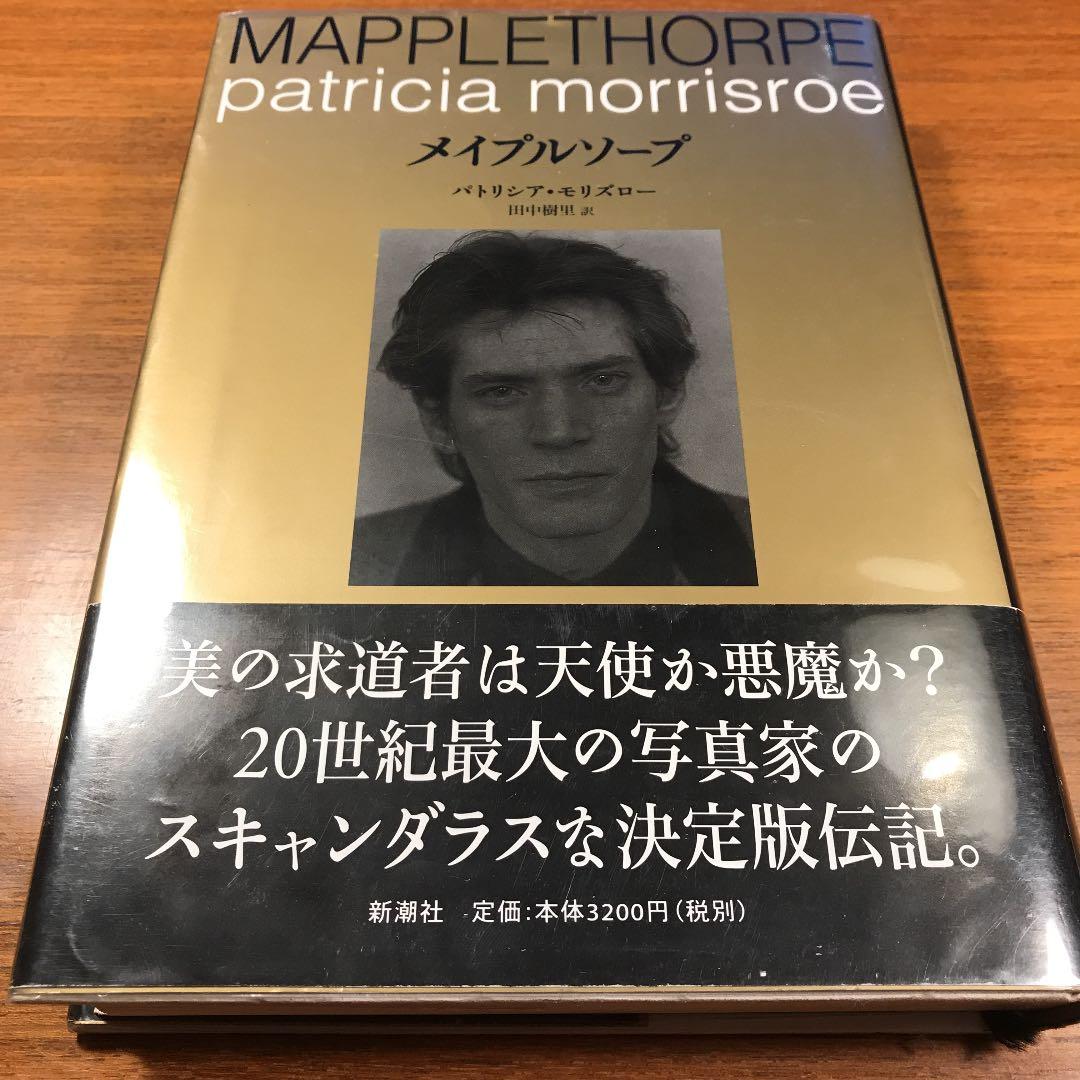

「メイプルソープ」 パトリシア・モリズロー / 田中樹里

『メイプルソープ』は、20世紀を代表する写真家ロバート・メイプルソープの波乱に満ちた生涯を、彼自身との対話や関係者への取材を通じて綿密に描いた伝記です。彼の芸術性、美の探究、そして同性愛・SMといったタブー領域への果敢な挑戦を、ニューヨークのアートシーンやパンク文化を背景に織り込みながら浮かびあがらせます。禁忌を越えて表現しようとした孤高のアーティスト像が、光と影を伴いつつ克明に再構成されていきます。

### 詳細(約3,000字)

この本は、単なる伝記を超えて、芸術、性、欲望、そして時代精神を凝縮したポートレイトでもあります。パトリシア・モリズローは、メイプルソープ本人との16回にわたる対話や300人以上の関係者の証言を通じ、その内面と行動の細部に迫りました。 ([allreviews.jp][1])

まず、メイプルソープの幼年期・家族背景が描かれます。ニューヨーク・クイーンズのカトリック家庭で育った彼は、厳格な宗教教育と保守的な家庭環境の中で、自己の内的な差異を胸の内に秘めながら成長しました。 ([Patricia Morrisroe][5]) 学生時代にはROTC(予備役将校訓練課程)にも参加しようとするほど「真面目な」側面をも持っていましたが、自己の欲望との軋轢に苦しむ時期も経験します。 ([allreviews.jp][1])

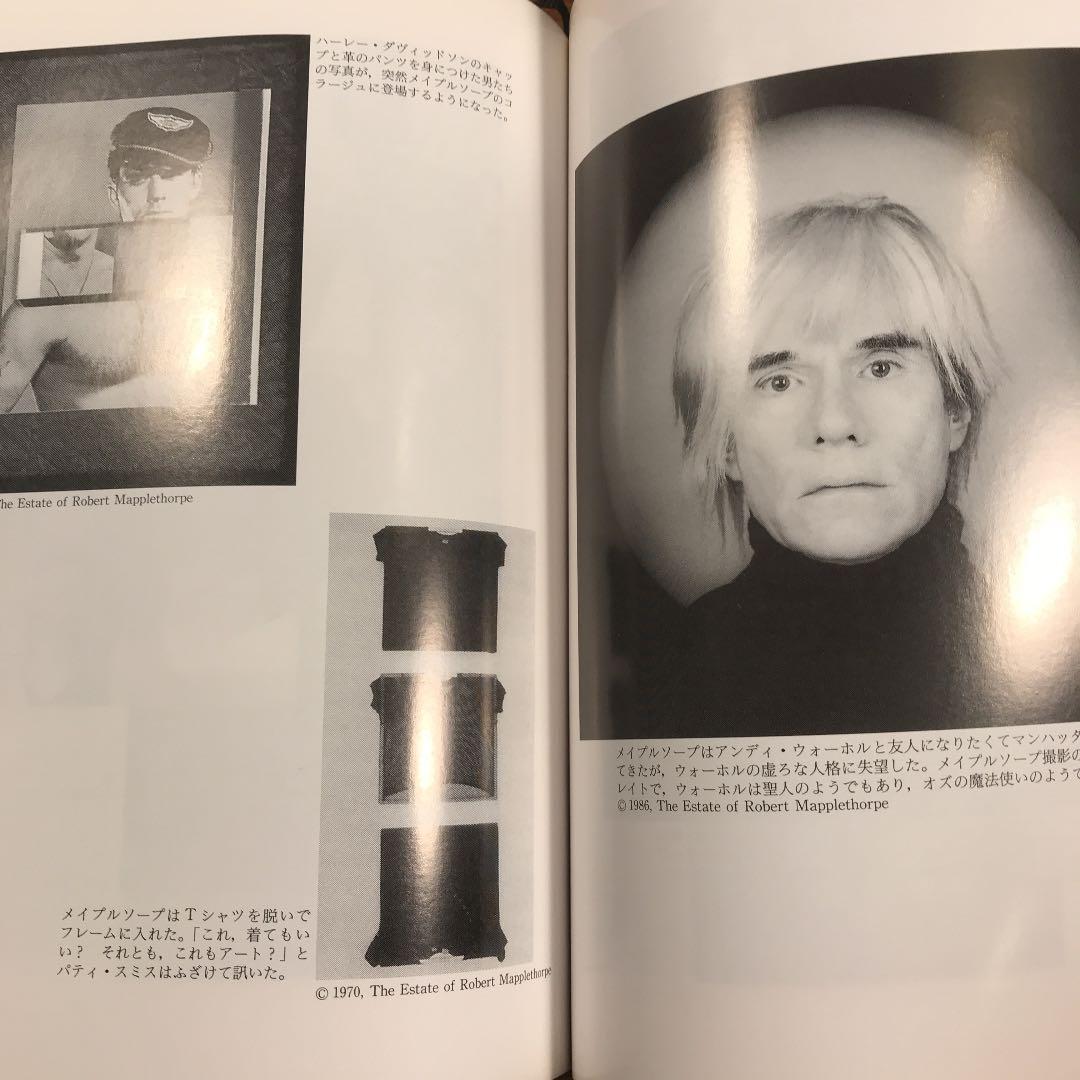

その後、ヒッピー文化・ドラッグ・サイケデリック運動との交錯や、ニューヨークのクラブ文化、前衛アート界との接触を通じて、彼の美意識と実践が形成されていきます。特にパティ・スミスとの出会いは、彼の人生と創作に深い影響を与えました。二人は共に暮らし、創造と破壊の狭間で揺れ動く関係を築きながら、アートと恋愛の相克を体現します。 ([allreviews.jp][1])

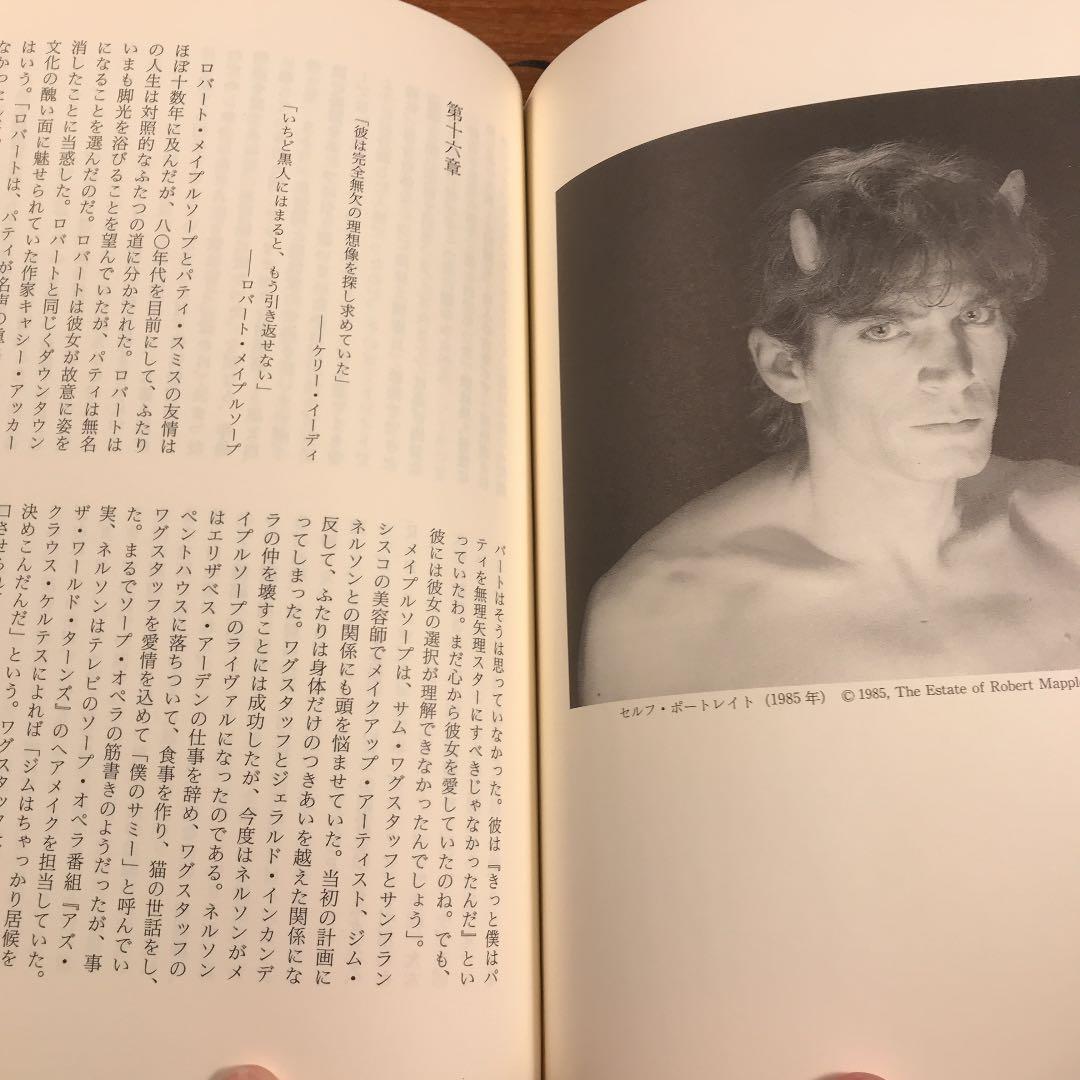

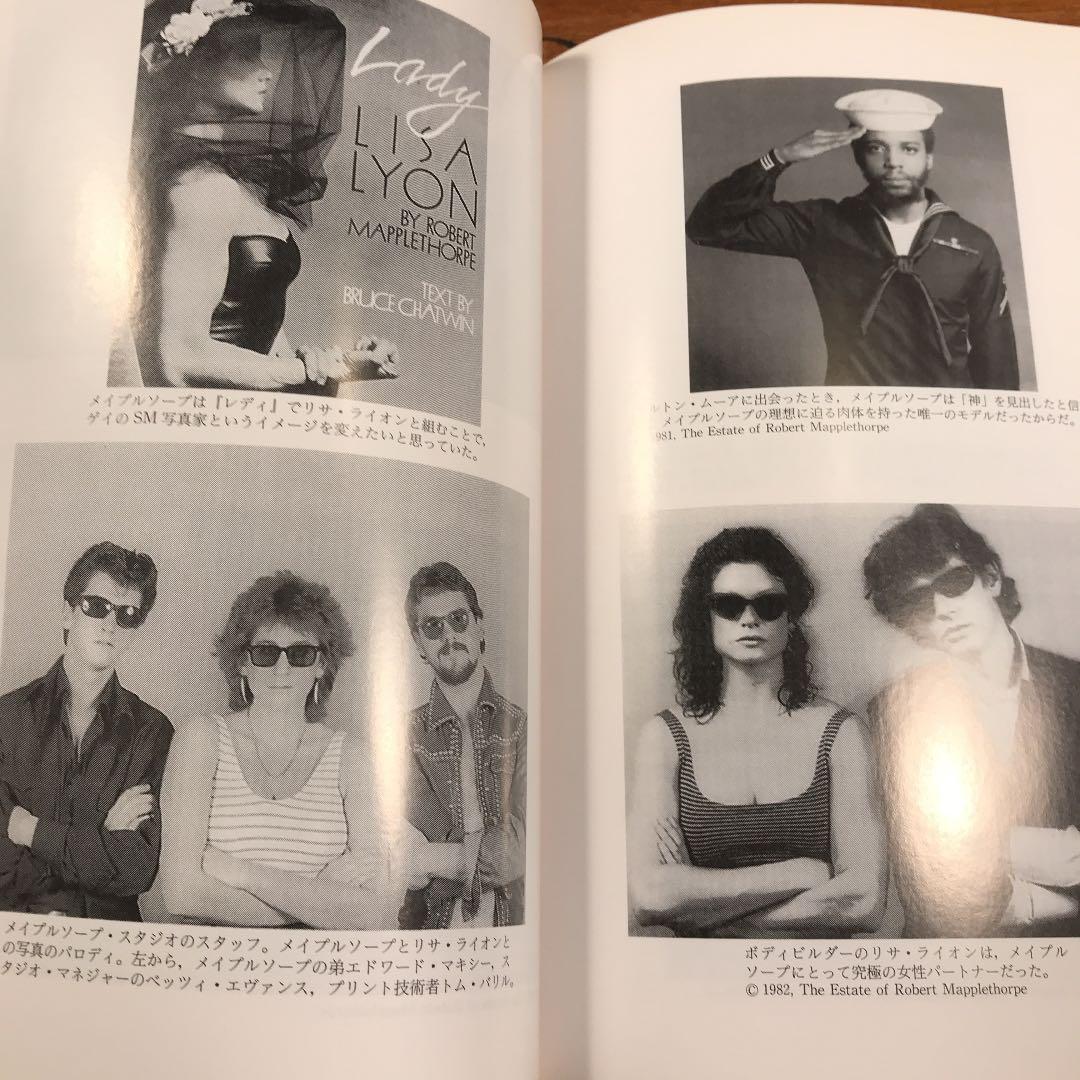

モリズローは、メイプルソープがどのようにして写真表現を探求していったかを、被写体選び、技法、プリントの制作法、モデルとの関係などを交えて描写します。彼は男女、黒人・白人、美と裸体といった境界を越える対象を撮影し、単なるエロティシズムを超える「美」を追求しました。特に、男性の裸体、ブラック・モデル、花や彫刻の被写体など、異なる対象に自己を投影するような手法と構図選択についても詳細に語られます。 ([allreviews.jp][1])

同性愛、SM的関係、ドラッグ体験など、タブーとされた領域も本書は率直に扱います。メイプルソープの日記、手紙、性的体験、関係者の証言を交えながら、欲望と痛みの交錯を克明に再現していきます。彼にとって、写真表現は自己の欲望を可視化する試みだったともいえるでしょう。 ([allreviews.jp][1])

晩年、メイプルソープはHIV/エイズと闘いながら、死の影を意識しつつも作品制作を続けました。彼は家族に対してカムアウトすることを最後まで躊躇し、孤独と自己否定の苦悩を抱えながら生涯を閉じます。モリズローは、彼の最晩年の内省と肉体の変化、死への言葉を、本書を通して克明に描写しました。 ([allreviews.jp][1])

この伝記は、1970〜80年代のニューヨーク・アート界、ゲイ文化、パンク・ロックシーン、クラブ文化、ドラッグ文化といった広範な背景を舞台装置として用いながら、ひとりのアーティストを通じて時代の胎動をも描き出しています。四方田犬彦氏の書評でも、「本書は1968年のヒッピー文化から80年代までの、ゲイを中心としたニューヨークの都市の記録としても読める」 と評されています。 ([allreviews.jp][1])

また、この本は単に「スキャンダラスな題材」を並べ立てるだけではなく、メイプルソープという複雑な人格を全方位から捉えようとする誠実さが強く感じられます。モリズロー自身が尊厳をもって対話と資料収集を重ね、彼の人生に敬意を払いながらその闇と光を描こうとした姿勢が、読み手に強い信頼感を与えます。彼の「天使か悪魔か」といった二元論にとどまらず、一人の芸術家の「実感による探求力」に焦点を当てる語り口も印象的です。 ([千夜千冊][6])

読者としては、美術・写真・LGBTQ・クィア文化・アート史の関心を持つ方に強くおすすめできる一冊です。メイプルソープを知らない読者にとっても、本書は強烈な導入となるでしょう。また、既に写真作品を知っている読者にとっては、その背後にある欲望と葛藤、時代との関係性を知るうえで格好のガイドとなります。

## 参考にさせて頂いたサイト

- Amazon.co.jp — メイプルソープ / パトリシア・モリズロー 著・田中樹里 訳

- 千夜千冊「318夜 『メイプルソープ』」